社会貢献活動 × Hosei Univ.

目次

法政大学の紹介

法政大学は、2020年に創設140周年を迎えた東京都にある伝統校で、15学部38学科を擁する日本有数の総合大学としてさまざまな改革・挑戦を続け、幅広い学びのフィールドを展開しています。

市ヶ谷キャンパス、多摩キャンパス、小金井キャンパスで構成され、それぞれのキャンパスの特長を活かし有機的に結びつき、大学憲章である「自由を生き抜く実践知」に基づいた「実践知教育」を展開し、「世界のどこでも生き抜く力」を有する自立した人材の育成を目指しています。

グローバル教育の実践や、課外活動の充実など、学術の発展に寄与することで、激動する21世紀の多様な問題を解決し、持続可能な社会の構築を行い、より良い教育環境を提供できるよう努力し続けています。

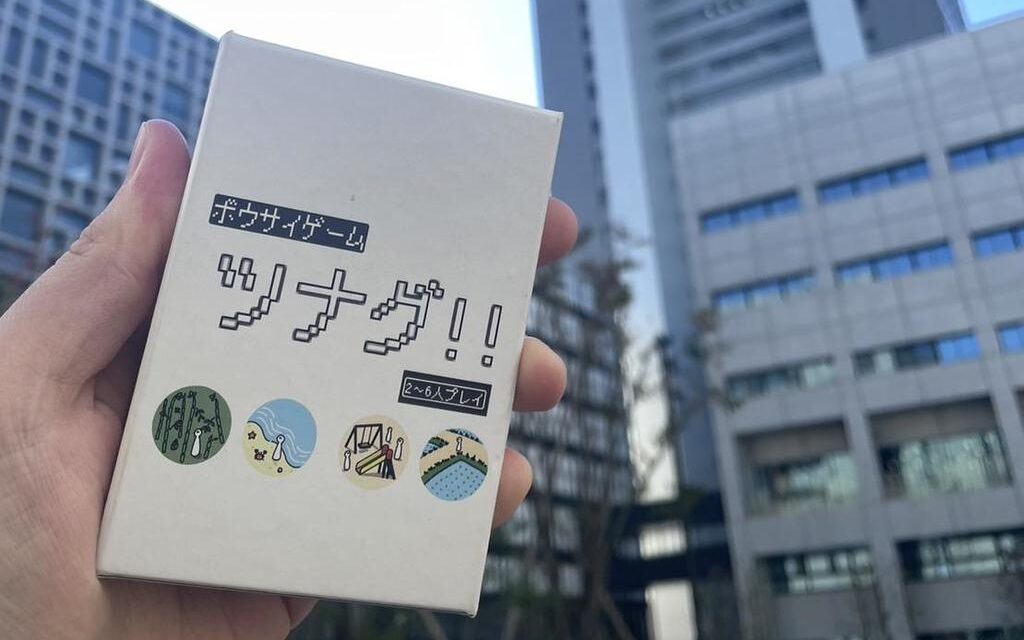

防災ゲーム『ツナグ』が生まれた経緯

――防災ゲーム『ツナグ』のアイデアはどのように生まれたのでしょうか?企画の概要や制作の背後にあるストーリーを教えていただけますか?

チームオレンジ 吉岡拓人さん(以下、吉岡さん):この防災ゲーム『ツナグ』のきっかけは、現在の一方通行の防災啓発活動に対する問題意識から生まれました。

チーム・オレンジとしての従来の活動では、一方通行のアプローチではあまりにも効果が限定的であり、参加者に対しても訴えかけが難しいと感じました。これらの問題を克服するために、本企画を立ち上げました。

防災ゲーム『ツナグ』は、遊びながら防災を学べるボードゲームです。従来の防災学習は主にセミナーや説明会などで、1人の講師が情報を伝える形式が一般的でした。しかし、この企画では、遊びながら防災を学ぶことが大きな強みであると考えています。

これは私自身の経験に基づくものですが、知育ゲームを通じて学習の習熟度が向上した経験があります。防災学習をゲームというプロセスを通じて伝えることで、若者から大人まで広く受け入れられ、かつ一方通行ではなく、遊びの要素を取り入れつつ習熟度を高めることができると信じています。こうした視点から、このプロジェクトが始まった背景があります。

主体的に防災を学ぶための教育的要素

――『ツナグ』を通じて、どのように防災意識を高めることを目指していますか?またゲームにはどのように教育的な要素を取り入れているのでしょうか?

吉岡さん:まず、防災意識の向上に関して、私たちは「防災をもっと身近にしたい」という共通の認識を持っています。

日本ほどの防災大国は他に例がなく、防災学習や防災の知識は災害が起こらないとそもそも役に立たない、他の学習に比べると優先順位が低いという前提がありました。この前提を踏まえ、従来の防災ゲームはプレイヤーに防災知識の応用や学習を求めるものでした。

しかし、ゲーム『ツナグ』では、勝つためには防災の知識を必要としますが、プレイ自体には防災の知識が必ずしも必要となるわけではありません。

プレイヤーには、防災に触れる(学ぶ)かどうかを選択できる自由があり、防災との距離感を調整できるゲーム性を取り入れました。これにより、より主体的かつ効果的な防災学習が可能となります。

イベントの開催で実感した反響と見つかった課題

『ツナグ』を使った活動内容

――『ツナグ』を使った活動について詳しく教えてください。

吉岡さん:「防災クイズ&ゲームday」は若者から大人まで、幅広い年齢層の方々が参加し、楽しんでいただけたことで、このイベントは非常に自信に繋がりました。

麹町消防署でのプレイ会では、特に子どもたちが中心になってゲームを楽しんでいただき、想像以上に好評でした。懸念のあった『ツナグ』のオリジナルルールも、実際にプレイする過程でコツをつかんだのか、参加者が楽しむ要素となりました。

このゲームの独自性が、イベントの成功に寄与したと考えています。一方で、『ツナグ』の課題もいくつか浮かび上がり、改善が必要であると感じました。

参加者自らが答えを考え、学びを深める

――見つかった課題というのはどのようなものだったのでしょうか?

吉岡さん:このゲームは、場所によって異なる避難行動を選択する必要があります。

例えば、ガソリンスタンドは耐震壁が設置されているので、「地震に対して安全である」ことや、山の近くでは地震が発生すると土砂崩れが生じる可能性があるため、「適切な避難が必要である」など、具体的な回答をゲームで準備しています。ただし、注意すべきなのは、これらの回答が場所や地域によって変化するという点です。

地域ごとに想定する必要があり、この点において十分な対策が講じられていなかったことが、新しい課題の発見につながったと考えています。

――地域ごとの解決方法を網羅することは、難しい課題であると認識しておりますが、改善点についての設計も進んでいるのでしょうか?

吉岡さん:私たちは敢えて明確な答えを提示せず、その場の参加者に対して、答えが正しいかどうかを話し合って決定してもらうことが、各地域においても対応でき、より正確な解決策を提示できる一つの改善策となると考えています。

避難時の状況や年齢によっても正しい答えは異なると考えられますので、『ツナグ』が防災について考え、備えてもらうきっかけになれば嬉しいです。

もっとカジュアルに防災を学んでほしい

――法政大学の2023年度『自由を生き抜く実践知大賞』も受賞され、さまざまな反響があったかと思います。今後『ツナグ』を通じて、法政大学の学生や地域社会にどのような影響をもたらすことを期待していますか?

吉岡さん:まず、受賞に関しては、このような賞を授かったことは非常に光栄に思っております。同時に、この受賞が防災啓発活動やおもしろい防災ゲームの増加の後押しになることで、より多くの人々に防災に対する理解が深まるきっかけとなるのではないかと考えています。後輩たちには、ゲームという形式に限らずどんどんいろんな新しい企画に挑戦していただきたいと思います。

『ツナグ』には、防災意識の向上につながることを期待していますが、同時に本企画をきっかけに、もっとカジュアルに触れる機会が増えることを期待しています。正直、『ツナグ』制作前は、防災に対して気軽に触れる機会が限られていた印象がありました。

防災自体を身近に感じ、理解するためには、よりカジュアルでアクセスしやすい手段が必要だと思います。この『ツナグ』を機に、多くのカジュアルな防災体験が生まれることを期待しています。

今後の展望について

――このプロジェクトを通して、最終的に成し遂げたい未来像や今後の展望みたいなものがあれば教えてください。

吉岡さん:現在、主要メンバーは就職活動に専念しており、それに伴い当面の間、プロジェクト全体の活動は一時停止しています。

しかし、「ツナグ」を通じて、より多くの若者や子どもたちにおいて防災への意識向上を促進していくことが、私たちのミッションだと考えています。

また、これに加えて、「ツナグ」が新たなアイディアやプロジェクトが生まれるような雰囲気の構築を目指しています。防災啓発全般において、セミナーや説明会などの活動が、どこかテンプレート化している傾向が見受けられます。

このような風潮や雰囲気を打破し、新しい視点からのアクションを積極的に起こすことが、私たちの使命だと考えています。