社会貢献活動 × Fukuoka Jo Gakuin Nursing Univ.-Part 8-

目次

福岡女学院看護大学の紹介

福岡女学院看護大学は、明治以来138年の女子教育の歴史のある福岡女学院の姉妹校として、2008年に福岡県古賀市に開校した看護大学です。

教育の特徴は、「あなた方がして欲しいように、他の人たちにもそのようにしなさい」というキリストの教えを基に、人間の尊厳、倫理観を備え、ヒューマンケアリングを実践できる人材の育成により社会貢献をすることを教育理念として掲げています。

ヒューマンケアリング教育とは、 「他の人の看護を通して、看護される側も看護する側も 共に人として成長する」という考えに基づいています。

また、大学は、その使命でもある「教育」、「研究」、「社会貢献」に取り組む際に、「社会の良き道具として成長しよう」をモットーにし、教職員・学生が一丸となって取り組んでいます。

本学の教育研究活動の特徴は、以下のとおりです。

- キリスト教の精神に基づき、博愛の心をもった看護職者を育成しています。

- 「ヒューマンケアリング」を実践し続ける看護職者として、組織的持続的に看護活動の発展普及に努めています。

- ICT教材(ミッションタウン)により、いつでも・どこでも・どのような場面を想定した最先端の看護学が学べるように仮装コミュニティ教材を開発し、あらゆる場面に対応できる看護大学を目指しています。

- 我が国最大規模のシミュレーション教育センターで、コンピューター制御したモデル人形を対象にして1年次から病院実習のような看護体験学習ができる、シミュレーション教育をリードする看護大学です。

- 様々な資格を取ることができます。一次救急救命の国際資格や、多言語コースではTOPEC看護英語試験等の受験等も可能で、グローバルな視野から看護探求を目指すことができます。

- 楽しい学生生活を送ることができます。200本のオリーブが育つオリーブの森の看護大学で、オリーブ祭、収穫祭、バーベキューパーティーといった本学独自の学内行事が楽しめます。

- 2023年、大学院がスタートしました。教員や病院の教育指導者となるための新たな扉が開きました。

- 開学以来就職率は100%です。

福岡女学院看護大学ボランティアサークル葡萄

発足は、本学が開学して2年目の2010年でした。その当時からサークル顧問をしている教員の酒井康江が、今回、紹介させていただきます。

キリスト教を基盤とした福岡女学院を母体としていることから、サークル名の「葡萄」は、学院聖句である“ヨハネによる福音書15章5節”に由来しています。本学理念である「あなた方がして欲しいように、人にもそのようにしなさい」をサークルのモットーに掲げてきました。

部員数は、現在、約180名で本学一の人気サークルです。3~4年生は国試や就活、実習があるので、主に1~2年生が実働部隊として活躍中です。

特徴は、対象者が、乳幼児から高齢者までと様々な年齢層の方がいらっしゃるので、活動内容も多種多様であることです。だからこそ、いつも心がけていることは一期一会です。対象者の気持ちに寄添い、少しでも楽しく笑顔になっていただきたいという思いで取組んでいます。また、看護学生として、人々の交流促進や地域の活性化、健康保持増進も目指しています。

ボランティア活動を通して、学生らは、実は、支え教えられているのは私達の方だということに気付きます。また、知らないうちに看護者として必要なコミュニケーション力や企画力、実行力やマネージメント力などが身に付いていくことを実感します。

今回は、数ある活動の中でも、発足当時から続いている4つの活動について紹介させていただきます。コロナ禍で休止して時期もありましたが、今年度から徐々に再開しています。

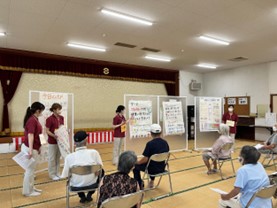

1.住民への健康測定会・健康学習会

大学祭では、大学が保有する骨密度計や体組成計など健康測定機器を活用して、健康測定会を行っています。測定結果は、経年的な健康管理に活用していただけるようにと大学名の入った健康管理ファイルにとじ提供することで、日頃の生活習慣を見直すきっかけにしていただいています。

また、シニアクラブや高齢者施設においても同様のことを実施しており、参加者のニーズに合わせて健康学習会も開催しています。地元の方々には大変喜んでいただき、毎年、心待ちにしていただいています。

2.在宅療養児とその家族のための交流イベント

病気や障がいがある子どもに五感を刺激する遊びを通して成長を促すこと、その兄弟児にも思いっきり遊べる機会を提供すること、保護者にはレスパイト(休息)と保護者間で交流をもっていただくことを目的に、「バルーン遊園地」や「おひさま縁日」、「サプライズサンタ」や「移動動物園」等の交流イベントを開催しています。

医療的介入が必要な在宅療養児は増加傾向にありますが、自宅という社会から閉ざされた空間の中で孤立し家族は疲弊しています。そのような状況を少しでも改善したいと思いはじまったのですが、子どもらの笑顔や喜ぶ姿に私達の方が力をもらい事業継続の原動力になっています。

3.生活困窮者への健康相談会

ホームレスや生活困窮者の方々が、再出発に当たり自身が抱える心身の健康問題が軽減できるようにと、毎月1回、抱樸館福岡(生活困窮者のための自立支援施設)にて健康相談会を開催しています。

誰一人、望んでホームレスになられた方はいません。現代社会のひずみや、やむにやまれぬ事情で傷ついた方がほとんどです。孤独な方も多いので、認め励まし勇気づけながら伴走することを心がけています。食生活に不安を感じる方も多いので、健康と栄養、簡単レシピと調理法などの健康学習会も年に1回開催しています。10年以上続けてきて気付いたのは、自分のことを心配し気にかけてくれる人がいるという安心感は、自立への一歩につながっているということです。

4.被災地支援と防災/減災への取組

はじまりは東日本大震災でした。何か出来ることはないかと集まった有志数十名が仙台や気仙沼の復興支援に携わりました。熊本地震では、東北で継続支援の必要性を痛感していたので、春・夏・冬の長期休暇を使い、約4年間、仮設住宅が閉鎖するまで関わり続けました。具体的には、がれきの撤去や家屋の整理、被災者の皆様への健康測定や健康学習会、子ども達へレクリエーションや勉強の機会を提供することなどです。

大学祭では、被災者の方々が作られた手芸品を販売し売上金を送金しました。九州北部豪雨の時も現地に足を運び、他大学と一緒に泥だしをさせていただきました。平時は、地域の防災/減災力がアップできたらと、行政や団体の要請で避難所開設訓練やクロスロードのファシリテーターをさせていただいています。

終わりに

活動の原資は、大学からのサークル活動費(3万円)と外部資金です。外部資金は、一般企業や法人の活動助成事業に応募をしたり、一般財団法人学生サポートセンターに活動実績が認められ「優秀賞」をいただくことで獲得しています。エントリーしたもの全てが採択されるわけではありませんが、私達の活動を広く社会に知っていただく機会にもなっています。

看護は実践の学問と言われていますが、大学カリキュラム以上に、サークルは多くの出会いと経験の宝庫です。しかも、成績や評価を気にすることなく、失敗や反省を重ねながら思いっきり挑戦できる場です。

そこには顧問の「貴女は唯一無二の素晴らしい人間である」という思いがあります。多くの出会いと経験から自分を再発見し自信をつけることで、これからの社会を、果敢にそして心豊かに生き抜いてほしいと願っています。

2024年3月 サークル顧問 酒井康江