SDGs 大学プロジェクト × Notre Dame Seishin Univ. -Part 2-

目次

ノートルダム清心女子大学の紹介

ノートルダム清心女子大学は、岡山県岡山市にある私立の4年制女子大学です。

岡山駅から徒歩10分ほどのエリアにあり、交通網も発展していますので岡山県だけでなく香川県など近隣県からも学生が通学しています。

1949年の創立以来、独自のリベラルアーツ教育を通して、県下の学校教員を数多く養成してきました。実就職率も全国有数の高さです。大学ブランドランキングでも長らく中四国私立大学1位を維持してきました。本学出身の女性社長数も中国5県の大学全体で3位です(2020年9月山陽新聞)。

本学は、文学部(英語英文学科、日本語日本文学科、現代社会学科)、人間生活学部(人間生活学科、児童学科、食品栄養学科)、および2024年度開設の国際文化学部(国際文化学科)と情報デザイン学部(情報デザイン学科)の4学部8学科から構成されています。人文科学、社会科学から自然科学まで幅広い領域をカバーしつつ、これからの社会で大切なアジア・グローカルな視野とデータサイエンスを学ぶことができる大学へと変化を続けています。

とくに本学設立母体のナミュール・ノートルダム修道女会の世界5大陸にひろがる国際的なネットワークや国際連合オフィスとの連携は、他大学にはない本学の大きな特色です。2021年からは世界で活躍するシスターたちから、国連での活動や本来的なSDGs、アフリカでの発電事業やアマゾンの保護、貧困支援などの取り組みを直接学ぶオンライン授業が始まりました。2022年からは全国12大学及び国連大学サステイナビリティ高等研究所と連携して「国連SDGs入門」という授業を実施しています。

学部学科の枠を超えて取り組む、新たな社会連携活動

― 本日は、ノートルダム清心女子大学の社会連携活動「清心コラボ」を中心に、地域連携・SDGs推進センター長の濱西教授にお話を伺います。まずは、清心コラボの目的や立ち上げの経緯について教えてください。

「清心コラボ」は、本学に在籍する全学部学科・全学年の清心生を対象とした、全学的な社会連携活動の愛称です。

社会連携活動は、2014年設置の前身の「地域連携センター」でも実施していましたが、外部からの連携依頼・相談を学科や教員に紹介する活動が中心でした。活動も特定の授業やゼミに限定されていました。そこで、2019年に「地域連携・SDGs推進センター」を設置し、地域連携ポリシーとSDGs推進ポリシーにそってセンターが能動的に企画を考えて、全学科・学年の学生に直接働きかける活動を開始しました。地域や社会と繋がる機会を求める学生のニーズを満たし、かつ社会が抱える課題を全学的に解決していく活動を推進してきたのです。

本学は岡山県で唯一の女子大ということもあり、最初の2年間は特にジェンダー問題に焦点をあてて活動していました。近年ではエコロジーや環境問題など、学生のニーズに合わせて活動の幅を広げています。

― 2019年に地域連携・SDGs推進センターが設置され、すぐにコロナ禍が訪れていますが、活動に影響はありませんでしたか? コロナ禍があったからこそ、学生の方々の活動意欲も高まっていったのでしょうか?

2019年頃からさまざまな取り組みを開始したものの、2020年にはコロナ禍が直撃し、大きな影響が出た活動もありました。

例えば、岡山市と連携したコミュニティサイクル「ももちゃり」のパンフレット作成が半年ほど停止され、のちにオンライン化に変更するなど、さまざまな対応を余儀なくされました。

▼ 過去記事 SDGs 大学プロジェクト × Notre Dame Seishin Univ.

本学のようなキリスト教系の女子大学には、もともと社会貢献活動に参加したいという思いを持った学生が多く在籍していますが、コロナ禍後、社会連携活動への学生の関心や熱意はよりいっそう高くなったと思います。

独自に社会連携・地域連携を授業に組み込んでいる学科もありますが、すべての学生がこのような機会を得られるように、私がセンター長に就任した2021年からは全学的な連携活動をより推進し、さらに産学連携センター長も兼務するようになった2023年からは「清心コラボ」という共通の名称も付与して、地域・行政そして産業界との全学社会連携を推進しています。

「清心コラボ」の目的の一つは、本学の学生全員が参加できる新しい枠組みをつくり、学生たちの興味関心や能力を社会貢献活動に活かすことです。 活動を通じて、学生たちの熱心さや責任感、信頼性、積極性を強く実感しています。

学生が主体的に社会課題と向き合うサービスラーニング

-1024x768.jpg)

― さまざまな社会貢献活動に取り組まれる中で、SDGsについてはどのように捉えられていますか?

世界中のキリスト教系大学では「サービスラーニング」という奉仕活動が実践されており、本学も同様の機会を設けています。本学での目的は、単なるボランティア活動ではなく「学生が主体的に社会課題と向き合い、解決に貢献すること」です。

さらに、本学が位置する岡山県には、ESD教育に力を入れている歴史があります。本学でも、SDGsが提唱された2015年以前から、地域社会との連携を深めるためのさまざまな活動を行ってきました。

SDGsが提唱されたことで、本学におけるサービスラーニングが一層明確な方向性を持ったと感じています。

― 貴学がジェンダー問題に取り組まれていた背景の一つには、SDGsの提唱があったということですね。

そのとおりです。かつて、岡山県には複数の女子大学がありました。その中で、本学は日本における社会状況を鑑み、当時はまだ珍しい4年制の女子大学として1949 年に開学しています。初代学長と二代目学長はアメリカ人であり、本学は当初から日本の女性の社会進出・支援を強く意識した大学として設立されました。

実際、本学では、ながらく教員の半分(2023年度は51%)は女性でジェンダー平等を達成しています。管理職・経営陣のほぼ半分も女性ですが、このような大学は、全国的にも稀有です。

学生の「今」とニーズを理解した学外連携を実現

― では、学外の企業や団体との連携活動はどのようなきっかけで実現しているのでしょうか?

多くの場合、学外の団体からご相談をいただいていますが、その内容をそのまま学生に投げることはありません。まずは私が窓口となり、具体的なニーズやスケジュール、取り組みの詳細などをヒアリングし、学生に具体的に提示できる段階まで練り上げます。

その理由として、現代の学生は、以前とは異なり、すべての授業科目で毎週、多くの自学習課題を与えられていることが挙げられます。これは本学に限りません。全国の大学がそうです。履修する授業数に比例して学習時間を確保する必要があり、さらに、部活動やアルバイトとの両立を求められるケースもあって、時間的な制約は想像以上に厳しいと言えます。

したがって、企画内容が曖昧では、学生はどれだけ興味関心があっても参加を断念してしまうことが多々あります。できるだけ厳密な企画内容とスケジュールこそが、学生の参加を促すためには必要です。

外部の方はこのような現状をあまりご存知ではなく、学生は十分に時間があると誤解されていることも多いです。この10年で劇的に変わったことですので、ご存じないのも仕方がないことです。そこで、まずは私から学生の状況を共有し、要望やスケジュールを明確にしていただけるよう呼びかけています。

もちろん、初めから非常に具体的な企画を持ち込んでいただくケースもあります。比較的難易度の高い内容であっても、明確な内容を示すことで学生が集まることも珍しくありません。

― 大学生の力を借りたいという外部のニーズは増えてきていますか?

学生との連携のニーズは、さらに増えてきていると感じます。政府による地域連携の推進や、企業の社会的責任(CSR)への意識の高まりを受け、地域活性化に貢献できる学生の力を求める動きが活発になっているようです。

また、近年の人材不足や売り手市場の影響を受けて、企業は学生との早期の接点を持ち、優秀な人材を自社に取り込みたいというニーズも高まっているのではないでしょうか。

例えば、顧客の多くを女性が占めている百貨店などは、今後はさらに若い人の力を必要とされています。岡山県には本学しか女子大がないこともあって、連携のご相談に来られたことがありました。

過去からインターンを活用した採用活動は多くありましたが、今後さらに売り手市場の傾向が強まる中で、学生からの認知度や理解度をさらに高めたいという理由もあり、連携のニーズが高まっているようです。

-1024x768.jpg)

学生の立場に立ったサポートと信頼関係の構築で社会貢献を後押し

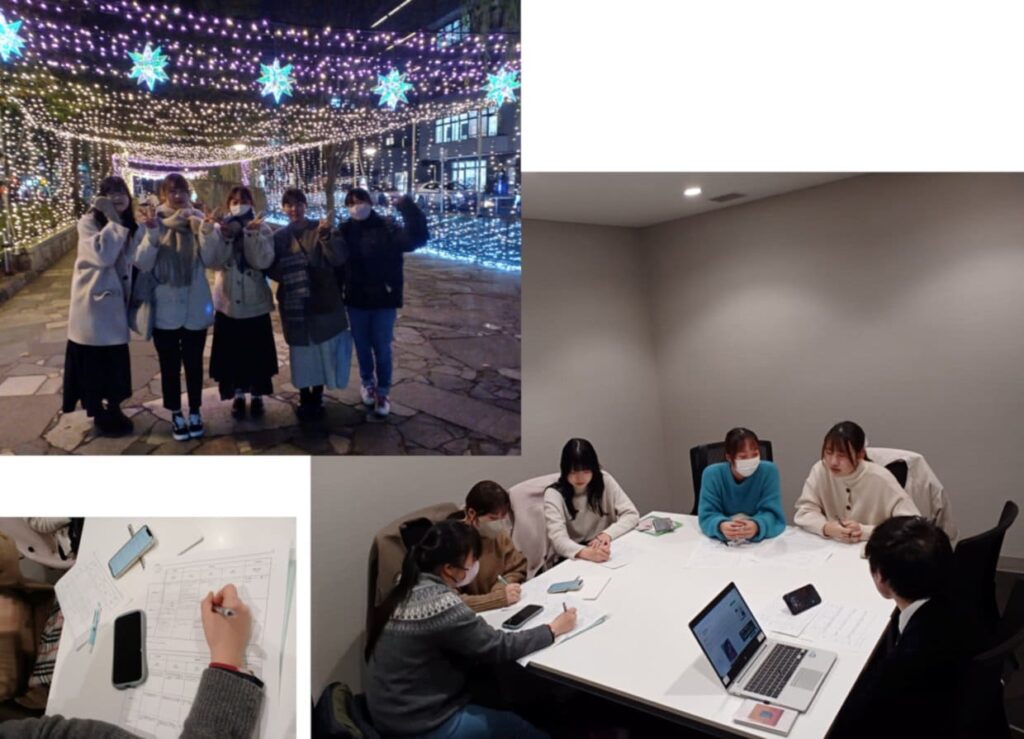

― 清心コラボに参加する学生の方々は、どのような役割や体制で取り組まれているのでしょうか?

事前の打ち合わせで詳細な調整ができているため、具体的な活動は、なるべく連携先と学生に多くを任せるようにしています。

参加者を募集する際は、人数に上限があるケースもあるため、学部や学科のバランスを見ながらメンバーを構成しています。ほかにも、ランチミーティングを通じて交流の場を作るなど、初対面の学生同士でも積極的に取り組みやすい環境づくりを心がけています。

1日の単発活動から長期間で取り組む活動まで、活動の内容は幅広いため、学生がどこまで主体的に取り組めるかは企画ごとに異なります。しかし、いずれも非常に熱心に取り組んでくれる学生が集まっていると感じています。

― もともと社会貢献活動に興味を持っている学生が多いというお話がありましたが、清心コラボへの参加を促すために、何か工夫はされていますか?

前提として、清心コラボは授業やゼミとは独立した活動であり、いわゆる成績や単位に換算されることはありません。もともと社会貢献活動に興味を持つ学生は多いものの、先ほども述べたとおり、活動に充てられる時間が限られているため、関心があっても参加できないケースも多くあります。

だからこそ、参加を検討する学生が活動内容を正確に理解できるように詳細な企画説明と情報提供が重要です。自信を持って学生に呼びかけられる段階まで練り上げ、活動内容を詳細に記載した企画書を配布することで、なるべく参加を検討する後押しをしようとしています。

また、学生の立場を理解し、最大限のサポート体制と信頼関係を築くことも重視しています。

例えば、募集時には半年で終わる予定だった活動が期間内に終わらない場合、学生から連携先へは意見しづらいですよね。そのような状況には私が介入し、解決するようにしています。

このようなフォローに努めたり、個別の相談にも応じたりと、学生との信頼関係を損なわない環境づくりを徹底しています。

「ヘルメットをかぶっても崩れない髪型カタログ」制作の舞台裏

-1-1024x768.jpg)

― 最近では、「ヘルメットをかぶっても崩れない髪型カタログ」の制作が特に注目を集めていました。この取り組みのきっかけを教えてください。

2023年3月に、日本自動車連盟(JAF)岡山支部から、大学との連携を希望する相談が岡山NPOセンターに寄せられました。JAF岡山支部は本学から徒歩10分ほどの距離にあります。NPOセンターと本学は以前から交流があったため、連携先として本学が紹介されました。

実際にお話をうかがうと、すでに非常に具体的な企画書を用意してくださっていました。早速学生に呼びかけたところ、2つの学科の2年生から4年生までの熱心な学生4名が参加を希望してくれたのです。

JAF岡山支部の方も初めての大学連携ということもあり、非常に熱心に取り組んでくださいました。担当の女性職員の方と本学の学生4名を中心に、順調にプロジェクトが進み、非常に良い成果が生まれています。

▼ 詳しくはこちら 【交通安全連携プロジェクト】「オシャレ」×「交通安全」が両立する髪型カタログ完成!(JAFホームページ)

― 活動の特徴や、特に印象的なエピソードがあればお聞かせいただけますか?

半年ごとに学生の時間割が変わることを踏まえ、前期・後期には新規メンバーも募集しながら活動を継続してきました。今年度は4月から1名が離れ、新たに3名が加入しています。

春と秋の交通安全週間を大きな区切りとしながら、カタログ完成時には発表会も開催しています。デザインにもこだわっており、パンフレット制作にはデザイン事務所にもご協力いただいています。

単なるカタログ制作に留まらず、その効果測定まで行うということが、この活動の当初からの企画意図です。効果測定には外部の協力が必要であることから、岡山県倉敷市にある清心中学校・清心女子高等学校にご説明してご協力いただきました。

今年の5月には、実際に中学・高校生100名以上に学生がプレゼンテーションを行い、中高生はそれを熱心に聞いてくれました。実施後の効果測定アンケートからは、この活動がとても有効であったことがわかっています。

清心コラボで広がる視野とキャリア形成への意識向上

― ヘアカタログ作りをはじめ、清心コラボの活動を通して学生の考え方や様子に変化はありますか?

変化を感じることはありますね。1日の単発活動に参加するだけでも、学年や学科を超えたメンバーと協働することで、学生にとっては貴重な経験となっているようです。

自分とは異なる価値観に触れることで視野が広がり、多様な考え方を身につけることができます。また、異性を含め多様な方々と交流することで、幅広い価値観や考え方に触れる機会になっています。

半年以上に及ぶ長期活動では、授業と並行してコラボ活動に取り組むため、成長や変化、活動成果について一概に言及することは難しいものの、アンケート調査には、キャリアプランや人生観について考えるきっかけになったという声が多く寄せられています。

ちなみに、清心コラボ全体の参加者は1年生が約4割、2年生が約4割、3年生が約2割、4年生が約1割未満と、1年生が最も多い構成です。日々忙しい中でも定期的に集まって活動することで、キャリア形成や地域貢献に対する意識が高まり、「地域の人々に影響を与えられた」という実感を得る学生も多いようです。

日々の授業のなかでも多角的な視点を持って地域課題の本質を理解しようとする姿勢が見られることからも、学生たちの成長が見えています。

今後の展望

― 今後の展望として、注力したい活動や新規に取り組みたいことはありますか?

地域連携・SDGs推進センターとして、私たちはSDGsの理念に基づいた社会変革を目指しています。2030年までに達成すべき課題は山積しており、SDGsが国連で採択されたことで、その切迫感はさらに高まりました。

岡山県をはじめ、中四国や瀬戸内地域には様々な課題があります。本センターは、「清心コラボ」という活動形態を通して、学生が地域課題解決に貢献しながら学びを得られる場を提供するだけでなく、行政、企業、社会全体を変革していくことを期待しています。

例えば「清心コラボ」では、連携先の企業や団体に対して、学生が安心して活動できる環境づくりのために、ハラスメント防止規定の策定を働きかけるケースも多くあります。このような変革が実現してこそ、清心コラボの意義が強まるのではないでしょうか。

私自身も、岡山県内のスカウト禁止条例制定に向けた活動など、社会人世代の意識改革に取り組んでいます。2018年には条例を改正し、駅周辺にあった風俗スカウト問題を大きく改善しました。

このような取り組みや考え方が評価され、本学は国連大学SDG大学連携プラットフォーム(SDG–UP)の創設大学に、唯一の女子大学として選定されたのだろうと考えています。

▼ 詳しくはこちら 国連大学SDG大学連携プラットフォーム(SDG–UP)(国連大学サステイナビリティ高等研究所HP)

― 清心コラボでは、連携の「質」も重要視されているということですね。

質は非常に重要だと考えています。本学にはすでに様々な活動があり、その数を増やすことは簡単かもしれません。2018年頃までは外部との連携に慎重な姿勢を示していましたが、近年では2023年度だけで3件の包括連携協定を締結しています。

とはいえ、全ての相談を無条件に受け入れるのではなく、学生との信頼関係を第一に考え、質の高い連携が構築できるよう努めています。

社会には完璧な企業や団体はありませんし、本学についても同様でしょう。ただ、清心コラボを通して双方がより良い関係構築と成長を実現することで、学生が安心して活動できる社会や環境を整えたいと考えています。

清心コラボを継続することで、本学と連携する企業や団体が学生にとって安心できる存在となることを期待しています。この動きが広がれば、地域社会全体が誰にとってもより良い環境になるでしょう。これは、本センターが長年にわたって掲げているビジョンでもあります。