SDGs 大学プロジェクト × Yamagata Univ.

目次

山形大学の紹介

山形大学は、人文社会科学部・地域教育文化学部・理学部・医学部・工学部・農学部の6学部と6つの大学院研究科を備え、約9,000人の学生が勉学に励む、東日本でも有数規模の総合国立大学です。

山形大学がSDGsを推進するようになったきっかけとは?

林田 副学長:2020年4月に玉手英利学長が就任し、就任会見で「持続可能な社会や地域貢献に向けた大学運営」を行う旨、表明しました。私は国際交流担当の副学長ではありましたが、特命としてSDGsの推進が加わりました。

直ちに学内でSDGsを推進するために教職員に学生も加えたYU-SDGsタスクフォース(以下「タスクフォース」という)を構成し、どのようにSDGsを推進していくべきか議論を進めました。その結果導き出したのが本学におけるSDGsを推進する基本方針「YU empowering with SDGs~社会の持続可能な発展に向けて~」です。

そこには2つの”empower!(力づける)“が込められており、一つは 「社会の持続可能な発展に向けた地域の取組を積極的にempower!します」。もう一つは 「大学のすべての活動の推進をSDGsの枠組みによりempower!します」です。現在は、この基本方針を大学の全構成員に理解してもらった上でSDGs推進しています。

SDGsの推進活動を後押ししたことは?

林田 副学長:タスクフォースでは、まず、学生・教職員の「SDGs認知度アンケート調査」を行いました。その結果、学生の認知度が約60%と一番認知度が高く、自由記述欄には「SDGsを学びたくて山形大学に入学した」という回答もありました。タスクフォースではこの認知度をさらに高めるための活動を心がけた結果、2年後の3回目のアンケート調査では、学生・教職員の認知度が100%近くまで上がりました。

また、2020年8月には、山形県、山形新聞社と本学とで「SDGsの推進に向けた共同宣言」を発表し、「“オール山形”のパートナーシップで県民誰もが真の豊かさと幸せを実感できる山形県づくり」に向けた動きが加速しました。

▼詳しくはこちら SDGsの推進に向けた共同宣言(YU-SDGs EmpowerStation)

学生・教員の認知度が100%近くまで上がったとのことですが、どのような取り組みを行ったのでしょうか?

林田 副学長:認知度を高めるために様々なことを実施しましたが、二つご紹介します。

一番効果があった取り組みは、シラバス(授業計画)の改編だと思っています。具体的には、各学部の教員が実施する授業や演習がSDGsの17目標のどの目標に関連するかを明記するようにしました。その結果、導入最初の年から8割以上の授業がSDGsの何らかの目標に関連するかの「見える化」が実現し、学生は授業選択の参考にするようになりました。

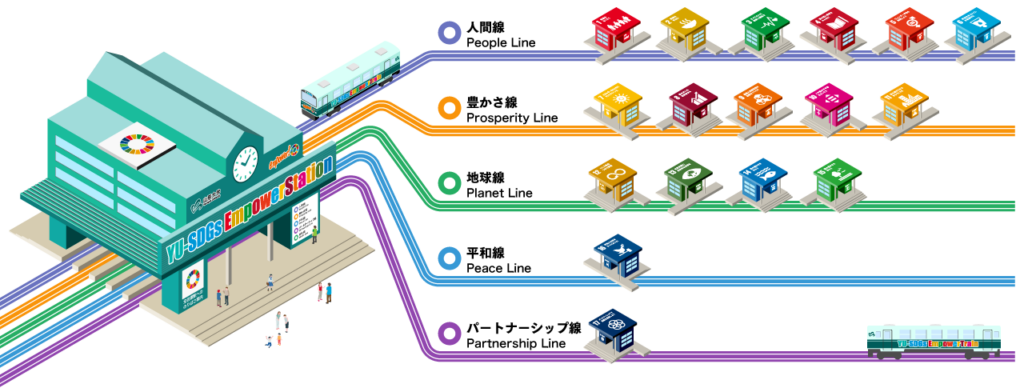

二つ目は、ポータルサイト「YU-SDGs EmpowerStation」の構築です。山形大学のWEBサイト内で学内のSDGs活動の見える化を図りました。具体的には、教員の教育・研究活動や学生のサークル活動など、山形大学がSDGsの17目標の達成に貢献する諸活動を学部や目標ごとに分類し、掲載しました。現在は300を超える活動が登録されています。

▼詳しくはこちら YU-SDGs EmpowerStation

認知から実際の行動へ移行させることが大切だと思いますが、そのために行った取り組みはありますか?

林田 副学長:一例として、2021年度前期から開講した基盤共通教育科目(教養科目)「YU empowering with SDGs~ローカルSDGsの実践~」をご紹介します。

この講義では、「SDGsのアウトラインを理解したうえで“自分ごと”としてSDGsの達成に貢献しうる行動ができるようになる」ことを目標としています。ローカルSDGsの紹介として、山形県内の7つの企業や自治体から地域における優れたSDGsの実践を学んだ上で、講義後半ではグループワークで”自分たちでやれる”アクションプランを作成します。最終講義日にはローカルSDGsの講師をお招きしたうえで発表会を行います。初年度開講時には、招へい講師の団体と協力してアクションプランを実行するという積極的な行動が見られました。

「社会の持続可能な発展に向けた地域の取組を積極的にempower!します」に関連して、地域の皆さんを巻き込む取り組みを教えてください

林田 副学長:先に述べた山形県、山形新聞社と本学とで「SDGsの推進に向けた共同宣言」をきっかけとして、「やまがたSDGs推進ネットワーク」を構築しました。これはFacebook等のSNSを活用したネットワークで、山形新聞社と本学が事務局を担当しているのですが、現在150を超える個人・団体が登録し、SDGsに関する情報や各種イベントの企画等を行っています。

また、山形大学単独としても「YU-SDGsパートナー」制度を立ち上げ、山形県内を中心に44の団体-企業・自治体・教育機関等-がパートナーとして登録しています。

さらに、学内の学生・教職員はもとより、地域の方々も対象とした「YU-SDGsカフェ」をオンラインで開催しています。これまで、8回開催し、山形の教育問題、研究交流、ダイバーシティ、地球温暖化などをテーマとして地域の皆さまと一緒に考えてきました。

その他、サッカーJ2のモンテディオ山形とのパートナーシップで、ホームゲーム時にSDGsブースを共同で展開したり、山形県からの委託事業で高校生対象の環境SDGsワークショップの開催、SDGs未来都市ある飯豊町と地域におけるカーボンニュートラルを目指した「山形モデル」の検討などの取り組みも進めています。

今後、取り組みたい施策はありますか?

林田 副学長:地域のカーボンニュートラルの実現ですね。災害が最近増えていることもあって、非常に関心が高まっていると感じています。昨年12月に県と大学でカーボンニュートラル実現に向けた連携協定を結びました。同じ山形県内でも地域によって自然環境や産業・文化が異なるので、それぞれの地域の特色を活かした方法を大学が一緒に考えながら進めていきたいと考えています。

また、山形大学は4つのキャンパスと附属学校園があるのですが、それぞれの特徴を生かしたSDGsアクションを加速したいと考えています。すでに1月にキャンパス等毎に行動指針と行動計画を定め、公表しました。教職員・学生の行動をempower!する掲示も実施し、山形大学全体としての行動を加速させる予定です。