SDGs大学プロジェクト × Aino Univ. -Part 2-

目次

藍野大学の紹介

藍野大学は、2004年の開学以来、医療保健学部に看護学科、理学療法学科、作業療法学科、臨床工学科を、

大学院に看護学研究科を設置し、教育と研究の充実に努めてまいりました。

2024年には大学院健康科学研究科を設置し、さらなる発展を遂げています。また、2025年度には健康科学科の新設および看護学部の設置が予定されています。これにより、医療系の大学としての新たなステージに進む準備を進めています。

藍野大学の教育理念「Saluti et Solatio Aegrorum(病める人々を医やすばかりでなく慰めるために)」は、医学的な治療に加えて患者の心に寄り添うことを大切にしています。医療職に従事する者として、患者様の身体と心の両面に配慮し、医療の理想と使命を追求しています。

藍野大学では、人間に対する深い愛を持ち、生涯にわたり医療職として成長を続ける医療人を育成しています。高度な専門性と温かい人間性を兼ね備えた医療人を目指すあなたに、藍野大学での学びが新たな可能性を引き出します。

情熱と使命感をもって、藍野大学で共に成長してみませんか。

食品ロス問題に対峙した大学独自のSDGs活動とは

―以前、SDGsの一環として藍野大学で取り組まれている食品ロス問題に関する活動をご紹介しました。その取り組みにさらなる発展があったとお伺いしたのですが、その経緯について教えてください。

総務センター・岡山達也氏(以下岡山氏):本学で取り組んでいるSDGs活動は、ご存知の通りコロナ禍における学生たちの生活支援の観点からスタートしたものです。当時はコロナ禍で飲食店などのアルバイトができなくなり、学生たちが生活に困窮する場面も出てきました。

「そんな学生たちの日々の暮らしを少しでも支援できないか」と考えた先に、行き着いたのが「学内の各家庭で余っている食品を有効活用し、学生に提供する」ということでした。

この最初のきっかけを通して、私たちは食品ロスの問題にリアルに直面したのです。

―それぞれのご家庭で消費しきれない食材がたくさん集まったとおっしゃっていましたね。

岡山氏:自分たちがいかに無意識に食品をロスしているか、という事実にぶち当たりましたね。それから世界の食料情勢や自国の食料自給率などを調べ、今、自分たちに何ができるのか、内省し行動する第一歩となりました。

―こうして独自の取り組みを行うに至ったわけですが、その取り組みが継続しているだけでなく、さらに発展したその内容について、お聞かせください。

岡山氏:当初は「もったいない」の意識を広げるために、身近なところから食品ロスの削減を実践しました。学食で提供するご飯の量を調整する、メニューサンプルは撮影で対応する、食品廃棄物を利用して堆肥を作る、その堆肥を使用して野菜の水耕栽培を行う、などを実際に行いました。

また学生たち自身がこの活動を少しずつ広げていってくれたおかげで、環境省からも認められ、「令和5年度 食品廃棄ゼロエリア創出モデル事業等」のモデル事業として採択されました。

食品ロス削減活動の新しい展開について

食品ロス削減の啓発ガイドブックの制作に新たに学生が参加

―プロジェクトとして、確実に成長していっているのが素晴らしいですね。ちなみに食品ロス削減の啓発ガイドブックの制作も行っていらっしゃいますが、こちらはどのような想いで進めているのでしょうか。

岡山氏:学生たちには、専門分野の学びが重要であることはもちろんですが、それに加えて身近な世界の課題についても関心を持ち、これらの課題を自分ごととして捉えてほしいと考えています。

とはいえ、全ての学生が学生食堂を利用しているわけではないため、本学の食品ロス削減の活動自体を知らない学生もいました。そこで、全ての学生にどのように知らせたらいいのかと話し合ったところ、食品ロス削減のガイドブックを作成し、配布することで情報共有ができるのでは、との結論に至りました。

さらに、昨年度のガイドブック制作は総務センターが主体となり進めていましたが、今年度は学生に制作そのものにも関わってもらいました。学生にガイドブックを見てもらう以上、学生の視点を取り入れるべきであるとの考えからです。

制作に協力したのは、藍野大学のSDGsボランティアサークル「サラダボウル」に所属する大学生です。彼らからはガイドブックの方向性について学生目線の意見をいただきました。サラダボウルのメンバーたちには、以前より学生食堂からの食品廃棄物を使った野菜栽培に携わってもらっています。

学生の意見からガイドブックの方向性が決定

―既にこのプロジェクトに関わっている学生メンバーが、さらに活躍の場を広げてSDGs活動に取り組んでいるわけですね。具体的に学生メンバーはガイドブック制作にはどのように関わりましたか。

岡山氏:特に、ガイドブックの見せ方についてアイデアを出してもらいました。これまでのガイドブックでは、「食品ロス=もったいない」の視点で情報を伝えていました。それを踏まえて、メンバーからは「“もったいない”のメッセージだけでは、あまりインパクトが伝わらない。食品ロスによって、自分たちの生活にどのようなリスクが生じるのか、そうした危機感を伝えることが重要ではないか」との意見が出たのです。

この意見は、総務センターでは考えられなかった新しい視点であり、非常に納得できるものでした。そこで今年度のガイドブックのテーマを『もったいないから、その先へ』と決定しました。

また、「食品ロス削減は世界的な課題であると謳われると、どうしても難しく捉えてしまって、自分たちではとてもじゃないけど無理だという気持ちになってしまう。そうではなく、身近な行動の積み重ねが食品ロス削減につながるということを分かってもらうことができればよいのでは」という意見もあがりました。

―なるほど。確かにテーマが壮大だったり、目標設定が高すぎたりすると、何となく人は引いてしまうこともあるかもしれません。

岡山氏:私たちの生活の中で、現在どのような問題が起きているのか、そしてそれをどう改善すれば明るい未来につながるのかをわかりやすく伝えることが重要だと考えました。このようなメッセージを通じて、問題を自分ごととして捉え、より具体的な行動へとつなげていくことができると考えています。

“もったいない”を数値化。さらに食品ロスによるCO2排出量を可視化

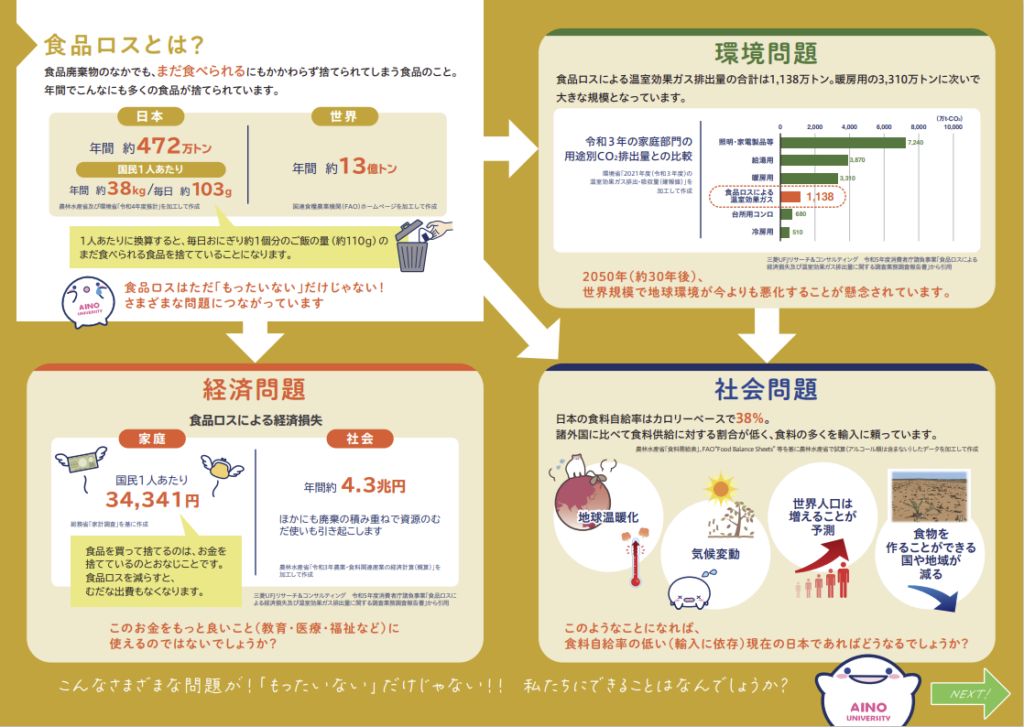

実際の誌面構成として、まずは食品ロスの現状について知っていただく必要があります。令和4年度のデータによれば、日本では年間472万トンの食品が廃棄されています。この量は、一人当たり毎日おにぎり1個分相当の食品が捨てられているという事実を示しています。

―日本総人口1億2400万人弱の人が、毎日おにぎり1個ロスしていることになるとは…もったいない!

岡山氏:そうですよね。確かに、ここまでの説明はいわゆる“もったいない話”になるのですが、ここから先は、学生からの意見を取り入れ、食品ロスが引き起こす問題について紐解いていきました。

捨てられた食品がどうなるのか。それはもちろん、消えてなくなるわけではありません。すべてがゴミ処理場に運ばれ、多くの場合は焼却処理されることになります。これにより、大量のエネルギーが消費され、特に温暖化に影響のあるCO2が排出されることになります。

では、食品ロスからどれほどのCO2が発生するのでしょうか。

わかりやすく説明するために、家庭で使われている機器を用いて表現することにしました。一般的に、照明や家電製品が多く使われますが、食品ロスによるCO2の発生量は、暖房用機器に次いで多く、台所用のコンロや冷房機器よりも多いとされています。

約30年後の2050年には、世界規模で地球環境が今よりも悪化すると懸念されています。現在の大学生、高校生が社会の中心となって活躍しているはずの時代ですよね。今から改善できる点を見直し、自分たちの将来の負担を軽減するための取り組みが必要です。このような考えをもとに構成しました。

食品ロスに国民一人当たり3万円以上の損失が!?

最後に経済問題について触れます。食品ロスによる経済損失は、令和3年度で4.3兆円に達しました。これを国民1人当たりに換算すると34,341円となります。先ほど食品ロスの廃棄処理についてお話ししましたが、処理をするにも当然お金はかかります。その処理費用の一部には、実は税金が使われています。

まだ食べられるものを、税金を使って廃棄処理している。よく考えると矛盾しているように思えますし、その税金をより有意義な他の用途に使うべきではないかと考えざるを得ません。

また、環境問題の延長線の話になりますが、地球温暖化をはじめとする気候変動が進むと、将来的に食物を作る国や地域が減少していく可能性が大いにあります。その一方で世界人口は増えると予測されています。

このため、日本が安定的に食料を確保できるかどうかも懸念されます。特に日本は食料の多くを輸入に依存しているため、各自が必要な時に必要な分だけ購入し、その食材を無駄にせずに食べ切ることが重要であると伝えたかったのです。

そのために、現在発生している無駄をどのように減らすかについて考える必要があります。生活の中で食品ロスが発生する原因を明確にし、それに対してどのように行動を変えていくべきかを指南できる内容にしました。自分自身を振り返り、実践できる具体的な対策を見つけることが大切です。

学生目線の新ガイドブック、周りの反響は上々

―食品ロスの問題点がとてもわかりやすく、そして実生活においてとてもリアルで、グッと心に刺さる内容のガイドブックですね。こちらは現在、どれくらい配布されているのでしょうか。

岡山氏:まず、学校法人藍野大学が設置する学校の学生・生徒に対して2700部を配布しました。特にSDGsについては、中学生も勉強しています。そのため、系列校である明浄学院高等学校のオープンスクールに参加した一般の中学生に300部配布させていただきました。

今後は、本学がある大阪府茨木市主催の環境フェアにも参加を予定しており、そちらにお越しいただいた地域住民の皆さんにも配布したいと考えています。また、野菜栽培の企画で知り合った企業にも配布しています。

―より踏み込んだ視点で制作された新ガイドブックについて、外部の反響はいかがですか。

これまでのガイドブックについては、やはり「もったいないよね」という共感の声が中心でした。ただ、今年度のガイドブックに関しては「まだ食べられるものにお金を使うというのは考えてしまう」とか、「学生さんと一緒に考えているところがとても良い」「次世代へのバトンパスができているよね」といったお言葉もいただいています。

また、「食品ロス問題はあまりにも身近すぎて、かえって意識が向かなかったけど、こういった情報があれば意識するよね」というご意見もありました。

なお、2023年の茨木市の環境フェアでは、ガイドブックを配布しながら食品ロスに関するクイズを紙芝居風に展開し、子どもたちにも知ってもらえるよう工夫しました。付き添いのご両親にもガイドブックをお渡しすることで、さらに意識の共有ができたかと思います。

―地元のスーパーにこのようなガイドブックが置いてあったらいいな、と思いました。家庭の食事を管理している人のもとに届くといいですよね。働いている女性、つまり私自身のことなんですが、仕事で忙しくなると、ついつい買い込んでしまいながらも、結局使い切れずに廃棄…を繰り返してしまうこともあります。ちなみに私はガイドブックのチェック項目によると、買いすぎ&片づけ下手タイプでした…。学生たち、未来を担う子たちが考えたガイドブックだと知ると、よりドキッとして刺さりますね。

岡山氏:ありがとうございます。非常に良いヒントをいただきました!本当にやっぱり知らないっていうことが前提の話になるので、知っていただくことが大切な第一歩になりますよね。

―藍野大学の素晴らしい取り組みについて、まだまだ知らない人もいるということ自体が“もったいない”です!今後情報の発信の仕方などについても、学生さんたちとまた次の課題として取り組んでいけば、もっと広がりが出そうですね。

ガイドブック制作を通じて、改めて伝えたい想い

―今回のガイドブックの制作を通してどんな学びがあったのかなど、メンバーからの感想はありますか。また改めて制作側の想いについて、お聞かせください。

岡山氏:サラダボウルのサークルに新しく入った学生たちの意見や感想をご紹介しますね。

「ガイドブックの制作を進める中で、食べ物の大切さ、また食べ残しや廃棄物が新しいものに生まれ変わるということに感動しました」「今まで食品ロスを、身近な問題として考えたことはなかった。けれどプロジェクトに参加して、自分にもできることがあることがあると、知ることができてよかったです」というような声が出ています。

日本や世界には、食べたくても食べられない人がたくさんいます。食事があることは当たり前ではありません。日本の大切な文化である「もったいない」のこころを大切に、皆さんそれぞれができることから食品ロス削減に取り組んでほしいと願っています。

今一度、食べ物を無駄にしないで食べ切ることを考えてみましょう。美味しく楽しく食べ切り、食べ物をつくる人も、食べる人も、みんなが幸せになることが一番です。そのような世界を目指して、「もったいない」を減らしていきたいですね。

また先ほどもお話ししたとおり、食品ロスとはお金を払って、環境を悪くしているようなものです。まだ食べられるものを処理するために、その一部に税金を充てるくらいなら、食品ロスを可能な限り減らして、そこで使われていた税金を、教育や医療・福祉などもっとよいこと、社会にとって必要なことに使いましょうと伝えたいですね。

今後の展望と読者へのメッセージ

―今後の展望についてお聞かせください。

岡山氏:これまでは、大阪茨木キャンパスの学生食堂で食品ロス削減活動を実施していました。この成果を踏まえ、次年度からは大阪阿倍野キャンパスでも食品ロス削減活動を展開する予定です。

大阪阿倍野キャンパスでは現在、学生食堂が改修中で来年度から稼働します。大阪茨木キャンパスで効果のあったご飯量の設定や小盛の導入は、ぜひ行いたいと考えています。

それと何年後かには、食品廃棄物由来の堆肥を活用した水耕栽培も行いたいですね。大阪阿倍野キャンパスの学生・生徒(令和7年度には系列校の藍野大学短期大学部も大阪阿倍野キャンパスに移転)に対して、食べ残しや調理くずも資源になるということを知ってもらうために、食品廃棄物を堆肥にし、その堆肥を用いて野菜を育て、収穫した野菜を学生食堂に還元する。この一連のプロセスに学生・生徒自身も参加してほしいと考えています。これにより、大阪阿倍野キャンパスに食品リサイクルループを構築することを目指しています。

また、茨木市内の他大学や地域にも私たちの活動の輪を広げ、より多くの人々に食品ロスの問題について認識を広めていきたいと考えております。このため、昨年茨木市との連携会議で提案を行い、私たちの活動を広めるためのポスターを作成しました。これらの取り組みを一層活性化させ、今後は茨木市とも協力して、食品ロス削減の推進を共同で進めていく予定です。

―最後に、この記事を読んでいる方々へのメッセージをお願いします。

現在、学校の勉強を通してSDGsについて学んでいる全国の中学生や高校生の皆さんにも、ぜひこのガイドブックを読んでみてほしいと思います。

デジタル版でも閲覧できるので、自分たちにもできる食品ロス削減の活動に少しだけでも意識を傾けてもらえたら嬉しいですね。自分たちの明るい未来のために、みんなでもったいないのその先を目指していきましょう。

▼ 詳しくはこちら 食品ロス削減ガイドブック2024