再生可能エネルギーの意義と未来:京都大学長山浩章教授に聞く

長山浩章教授の研究領域について

長山浩章教授の主な研究領域はエネルギー政策(主に電力)の国際比較、電気事業経営、および電力政策や電力事業経営の国際協力です。長山教授はエネルギー産業に関する幅広い知識と経験を持ち、特に再生可能エネルギーの大量導入に関する政策や発展途上国での電力事業経営に焦点を当てて研究を行っています。

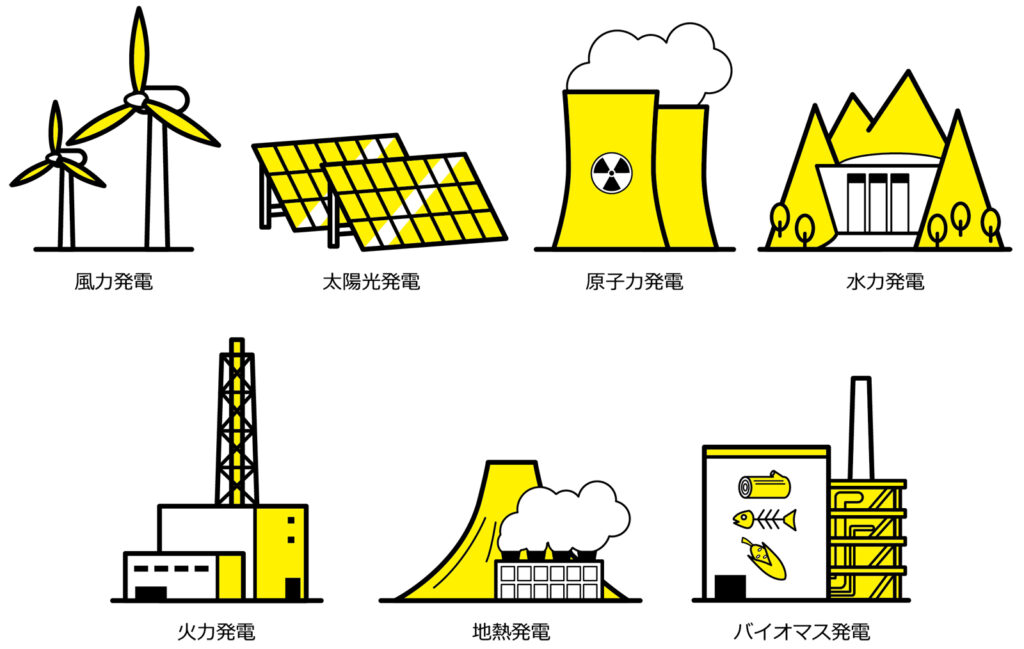

今さら聞けない再生可能エネルギーとは

再生可能エネルギーとは何でしょうか?

再生可能エネルギーは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、地球上で無尽蔵に供給可能な自然エネルギー資源から生成されるエネルギーです。これをもとに発電や熱供給を行うことで、化石燃料を使用する場合に比べて二酸化炭素やその他の温室効果ガスの排出を大幅に削減し、環境に対する負荷が少なくすることができます。一方で、環境面を含む許認可に時間がかかるという共通の特徴がありますが、各再生可能エネルギーには主な特徴があります。

太陽光エネルギー

太陽光発電は、太陽光がパネルのシリコンに照射されることで直流(DC)電気を生み出します。これをインバータで交流(AC)に変換し系統に供給(逆潮)や自家消費をします。太陽光パネルの設置を短期間ででき、メンテナンスの手間を含めても運転コストは比較的低いです。今後2030年にかけてパネル廃棄が増え、その処理が現在問題となっています。この他太陽熱発電といい、太陽光を反射鏡やレンズで集光し、そのエネルギーで水蒸気を作りタービンを回す発電方法もあります。

風力エネルギー

風力発電は、風の力によってブレート(翼)を回し、機械の回転エネルギーで発電機を動作させ発電します。我が国では、これまでは陸上風力発電が中心でしたが、環境、低周波音、景観などが問題となり、適地も少なくなってきているため、洋上風力発電が中心になっていくと思われます。

水力エネルギー

水のエネルギーを水車により機械エネルギーにし、これにより発電機を動かすシステムで、大規模な水力発電所からや小風力など様々な形態で利用されています。耐用年数が長く、設備利用率も高いですが、河川の水量や山の地形に依存するため、場所によって制約があります。

地熱エネルギー

地熱発電は、地震国である我が国に豊富に賦存するマグマから、熱と蒸気を取り出すもの。自然条件に比較的左右されない再生可能エネルギーであり、設備利用率も70-90%と高いです。日本では地熱発電の熱源資源量は、米国、インドネシアに次ぎ世界3位で、23,470MWの導入ポテンシャルがあるが、2021年末時点でも、610MWの設備容量しか利用されていません[1]。

地熱発電は、1913年にイタリアで世界初の発電が開始され、日本においては1919年に海軍中将山内万寿治氏が大分県で掘削に成功し、それを引き継いだ東京電灯の太刀川平治博士が1925年に日本の最初の地熱発電に成功しました 。さらに実用のものは日本では1966年に東北で松川発電所が日本で初めて運開し、その後石油ショックを経て、石油代替エネルギーとしてサンシャイン計画など、国の支援のもと電力会社や事業会社によって開発がなされてきました。

日本には豊富な地熱資源がありますが、これまで本格的な地熱発電の開発が遅れてきた理由には、国立公園による開発規制、国有林、温泉法などの開発規制などがあり、この結果として、採算性が問題となっています。これら規制における問題のほかに、地域住民の理解、とりわけ近隣の温泉組合との調整もよく問題となっています。問題の解消には、個別事例における科学的検証を十分に行う必要があると考えます。

バイオマスエネルギー

バイオマス発電は、有機物(バイオマス)分解、発酵、燃焼などの手段で電気・熱、燃料などのエネルギーを得ます。以下に代表的なバイオマス発電の種類をいくつか挙げます。

木材やサトウキビやもみ殻など農作物の残渣、海外から輸入したパームヤシ殻、木質ペレット、などを乾燥させてから直接燃やし、ボイラーで’蒸気を発生させ、上記でタービンを回して発電する方法や、生ごみや農業廃棄物発酵させ、発生するメタンガスを燃焼させてガスエンジンなどで発電するもの、木材や竹、稲わらなどの木質バイオマスを高温環境下で蒸し焼きにしてガス化し、得られる可燃性の合成ガス(シンガス)をボイラーで燃焼させて蒸気タービンにより発電したり、ガスタービン、ガスエンジンで発電したりするもの、その他バイオディーゼルやエタノールの燃焼があります。バイオマスエネルギーの活用には、バイオマス原材料の効率的な供給体制と水を含んだ資源の燃焼技術の確立、廃棄物の処理が必要です。

海洋エネルギー発電

波の運動エネルギーを活用した波力発電、潮の満ち引きを利用した潮力発電、海洋の表層部と深層部との温度差を活用した海洋温度差発電があります。釜石港湾口防止堤に設置された波力発電は地域の力を結集した地域復興活性化のモデルとして注目されています。

再生可能エネルギー政策の目的を教えてください!

再生可能エネルギー政策の目的は、いくつかあります。

- 化石燃料は可採年数に限りがあり有限な資源であるのに対して、再生可能エネルギーは地球上にほぼ無限に存在するため、それらを先んじて使用することで、持続可能なエネルギー供給を確保することができます。これにより今後化石燃料は豊富に賦在していても地球温暖化防止の観点から使われることのない座礁資産となる可能性もあります。

- 再生可能エネルギー政策は自国に賦在する資源を使うため、エネルギーを輸入に頼る比率を低めることができます。これによりエネルギー価格の変動や地政学的なリスクからの影響を減らし、エネルギー安全保障を強化することができます。昨今のロシアによるウクライナ侵攻などでエネルギーなどの価格が上昇、供給途絶のリスクもあり、他国へのエネルギー依存度を低めることにより重要性を増しています。

- レジリエンスの点からも再エネが果たす役割が期待されています。2018年の北海道胆振東部地震や2019年の台風15号・台風19号による広範な停電被害の発生時には、住宅用太陽光発電設備の自立運転機能やバイオマス発電設備の熱電併給等の活用を通じて緊急時における電力供給に再エネが大きく貢献するなどがあり、レジリエンス等のために再エネの地域活用推進が重要であるとされています。このため小規模太陽光、地熱、小水力、バイオマスといった電源はレジリエンスの点から自家消費+地域での活用など一定の要件を満たした場合にはFIT制度を新たに適用される方向が打ち出されました。

- 再生可能エネルギー政策は経済発展と雇用創出を促進することができます。欧州では風力発電が盛んで、その製造、据え付け、保守等で地域に新たな雇用機会を生み出し、イノベーションや技術開発を促進しています。今後洋上風力発電は、今後日本でも大きな産業となり、長期的に関連ビジネスを産む可能性が大きいです。調査、部品機械製造、拠点港(港での組み立てなど)、輸送、設置工事、運営、撤去のプロセスで、様々な関連ビジネスがあります。従って、国内産業全体への経済波及効果は大きく、巨大な風力サプライチェーンの形成により長期安定的な産業需要が生まれます。例えば再エネ導入の進むオランダでは、自国に風車メーカーが無いながらも国の主導によって洋上風力発電の継続的・段階的導入が進んでおり、関連ビジネスが成長しています。

- 再生可能エネルギーの利用は、温室効果ガスの排出量を削減し、気候変動の影響を軽減できます。また、再生可能エネルギーの活用により大気汚染や水質汚染といった環境への悪影響を最小限に抑えることができます。2015年の第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)にて締結されたパリ協定以降、世界の潮流は脱炭素に大きく舵を切っており、我が国においても2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比26%削減することが目標として定められました 。さらに2019年6月11日パリ協定に基づき、2050年に温室効果ガスを80%削減、今世紀後半のできるだけ早期に温室効果ガス排出を実質ゼロにすることが閣議決定されました。英独仏も2050年までに実質ゼロとすることを発表しました。さらに菅内閣総理大臣は2020年10月26日の所信表明演説において、我が国が2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。加えて、2021年4月には、菅内閣総理大臣は、地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミットにおいて、「2050年目標と整合的で、野心的な目標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに、50%の高みに向けて、挑戦を続けていく」ことを表明しました[1]。

以上のように、再生可能エネルギー政策には持続可能性、エネルギー安全保障、レジリエンス経済発展及び雇用創出、及び気候変動対策、及び環境保護といった多くの目的があります。

日本における再生可能エネルギー政策の現状について教えてください!

福島第一原子力発電所事故を受けて2012年7月に再生可能エネルギー特別措置法(平成23年8月30日法律第108号)[2]が施行され、電力会社に対し、再生可能エネルギー発電事業者から政府が定めた買取価格・買取期間による電気の供給契約の申込みがあった場合には、応ずるよう義務づけることがはじまりました。政府による買取価格・買取期間の決定方法、買取義務の対象となる設備の認定、買取費用に関する賦課金の徴収・調整、電力会社による契約・接続拒否事由などを、併せて規定しています。

これにより太陽光の全発電量に占める比率は、2011年の0.46%から、2012年0.63%、2013年1.25%、2014年2.23%、2015年3.47%、2016年4.57%、2017年5.47%、2018年6.21%、2019年7.02%、2020年8.23%、2021年に9.29%と大幅に増加しました[3]。

このように太陽光中心に大量に再エネが入った反面、太陽光事業者の規律の問題が発生し、賦課金が大きく上昇し需要家の大きな負担になってきました。このため、2016年5月25日に再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)の改正が成立[4]、同年7月29日にはFIT法の改正に伴う施行規則を改正する省令が公布[5]されました。これにより、認定の取得の前提として電力会社との接続契約が締結されていることが必要になり、それまでの発電設備自体の性能基準に加えて、安全基準の充足も求められるようになりました。設備認定取得後の一定期間内[6]に発電設備の運転を開始することが求められ、当該期限を過ぎた場合には不利益が課されることになりました。その他、入札を通じた事業者間の競争により買取価格が引き下げられることなどが決まりました。

2018年7月3日、2030年の日本の電源構成などを示す「2018年エネルギー基本計画(第5次エネルギー基本計画)」を閣議決定しました。再生可能エネルギーを主力電源とし、省エネや水素の利活用を、再エネ、火力、原子力に続く第4のエネルギー源と位置付けました。

2020年6月5日に太陽光パネル廃棄のための積立てを含むFIT法などの改正を盛り込んだ「エネルギー供給強靭化法(「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」)」が参議院にて可決、成立しました。強靭化法は主に、電気事業法・再エネ特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)・JOGMEC法(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法)の3つの法律を改正したものです。本法律は主として2022年4月1日から施行されています。この法律改正が行われた背景には、上記の「2018年エネルギー基本計画」において再生可能エネルギーを主力電源化することが政府方針で決められたことが1つにあります。「エネルギー供給強靭化法」の成立により、電気事業法では災害時の連携強化、送配電網の強靭化、災害に強い分散型電力システム(配電事業ライセンス)、再エネ特措法では市場連動型の導入支援(FIP制度)、再エネポテンシャルを活かす系統整備と賦課金投入、再エネ発電設備の適切な廃棄費用積立てを担保する制度、長期未稼働案件に対する失効制度の抜本見直し等が措置されることになりました[7]。

2050年カーボンニュートラルを目指す第六次エネルギー基本計画は、2021年10月22日閣議決定されました[8]。新たなエネルギー基本計画では、2050年カーボンニュートラル(2020年10月表明)、2030年度の46%削減、更に50%の高みを目指して挑戦を続ける新たな削減目標(2021年4月表明)の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すことが重要テーマとなっています。この中で再生可能エネルギーでは、具体的な取り組みとして、地域と共生する形での適地確保、事業規律の強化、コスト低減・市場への統合、系統制約の克服、規制の合理化、技術開発の推進などが打ち出されました。

2023年4月1日施行の改正省エネ法「エネルギー使用の合理化等に関する法律」では、原油規模で1,500kℓ/年以上使用する事業者にエネルギーの使用状況等について定期的に報告することを求めており、DR(デマンド・レスポンス)の実施報告の他にこの中で非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の作成及び使用状況等の定期報告を求められることになりました。

個人が再生可能エネルギーを利用することの意義について教えてください!

個人が再生可能エネルギーを利用することには、以下のような意義があります。

再生可能エネルギーの特徴である環境への負荷削減の他に、自宅に太陽光パネルや小型風力発電などの再生可能エネルギーシステムを導入すれば蓄電池の導入とあいまって、自宅や建物での電力供給を確保し、エネルギーセキュリティ対策になります。また昨今、電気料金が高騰しているので、長期的には電力コストの削減につながる場合があります。

個人の再生可能エネルギーの利用は、全体の技術の進歩とイノベーションを促進する一助となります。例えばHEMS(Home Energy Management System)などの開発が進みます。

ドイツにはSonnen社のような、個人の再エネを最大限活用し、自らのビジネスだけでなく系統全体の最適化に役立てている電気小売企業もあります。Sonnen社はドイツの蓄電池システムの販売の最大手でもあり、ユーザーを囲い込んだビジネスモデルを展開しています。

太陽光発電設備を持ち、同社の蓄電池を購入した世帯を「Sonnenコミュニティ」として組織化しています。Sonnen社は蓄電池販売後も、その電力をまとめて需給調整市場に売る[9]などで既存ユーザー以外から定期収入を得るモデルを構築しています。このビジネスモデルの特徴は、① バッテリー(6kWhのバッテリーシステムを10990€で販売)の購入者には日射量の予測と消費量の予測をAIが学習を通して行い、最適な充電タイミングで充電をしてくれる。② Sonnenコミュニティという電力小売事業への加入サービスで、PVを保有し、かつバッテリーも購入した顧客に限り、最低2年間、固定価格19.99ユーロを払うと、発電量が余剰したときは、FIT(12ユーロ Cents/kWh)より高いお金でコミュニティ内の他の消費者に売ることができる(参考:ドイツ小売り価格は37-40ユーロ cents/kWh)。電気をコミュニティ内で融通し合うことで、太陽光による自家消費率の向上と、売電収入の増加を両立するというサービスであります。なお、2023年の現時点でまだ系統利用料金はかかっていますが、近隣での電力融通に託送料金が掛からなくなる制度が導入されることも近い将来あるかもしれません。

ドイツの3人家族の平均的電力使用量は、3,500KWh/年、新築床暖・ヒートポンプ付き住宅の電力消費量は7,000kWh/年で個人としてもSonnen社のコミュニティーに入るメリットは大きいです。

普及に向けた取り組みを進める上で、個人ができることはありますか?

自然エネルギーによる電気は電気そのものの価値に加え、CO2排出を削減する価値を持っているとみなされる「環境価値」という概念が欧州を中心に世界で広がっており、生活者が環境価値の高い商品を積極的に選ぶという動きが進んでいます。既にオランダや英国などを中心に、欧州ではCO2排出を抑制できる洋上風力発電をはじめとした再エネ電源が積極的に選ばれています。証書発行による環境価値の見える化も進んでおり、今後は日本でも環境価値を重視する流れが進んでいくと予想されます。

個人で出来ることとしては、自宅や建物に太陽光パネルや風力発電システムを導入し、蓄電池やHEMSの導入、されにLEDなどの省エネ機器や断熱をすることがあります。

電力会社には再生可能エネルギーだけを供給する事業者もいます。例えば東京電力エナジーパートナーの「アクアエナジー100(家庭向けメニュー)」プランは、水力発電所の電気を販売し、水力100%(CO2フリー電気)としています。尾瀬など水力発電所立地地域での農業収穫などの体験イベントで立地地域とつながる地域振興の付加価値をつけています。そういう事業者に切り替える個人が多くなれば、再生可能エネルギーの普及は一層進みます。

今後の展望について、ご意見をお聞かせください!

再エネを大量に導入するには、1)再エネのコストが大きく低下すること。2)系統容量を拡大すること。3)系統にフレキシビリティ を持たせること。この3つの組合せしか方法はありません。

このうち1)は今後もソーラーパネルや蓄電池のコスト低下、風車の大型化は進みます。2)は新北本の完工、新々北本の計画、FC(周波数変換所)の増強などがあります。3)はΔF(周波数変動)抑制に対して、①周波数制御対応可能な発電容量を増やす②需要変動を抑える、③再エネの変動を抑制する、の3つの施策を行うことで対応を行っています。①では容量市場を設立し、火力発電を下支えし、②ではDR(デマンドレスポンス)を卸市場取引やバランシング調整力で活用、VPP等を通じてアグリゲーションを行う、蓄電池等をつけるなどにより機動的に市場にアクセスできます。③で太陽光の出力抑制を行っています。

今後は再エネ自身にその調整力を出させることが基本となっていきます。例えば、需要が小さく供給が余っているときに上げ代を確保するために火力を並列させると、火力が発電する分、再エネを抑制することを回避することができます。火力を並列する代わりに再エネを一部抑制して、自分で調整させて上げ代も確保したほうが結果として再エネ抑制が減少し、コスト効果・CO2削減効果がよいです。再生可能エネルギーが(上げ)調整力市場に参加するには蓄電池の併設も考慮する必要があります。

慣性力、同期化力、無効電力調整力は太陽光、風力などの非回転系電源の増加に対応して必要となる投資です。再エネ導入が進む時期(シナリオ)を前もって想定して、事前にこれら調整力がどこにどのように必要かをシミュレーションなどで明確にし、設備設置のリードタイムも効力して遅れないように設備導入・増強計画を進めることが必要です。同期調相機は、廃止や休止される火力発電などの回転型発電設備を流用することも考えるとよいのではないかと思われます。再エネや蓄電池設備、水電解の水素製造設備などのインバータに疑似慣性力、疑似同期化力を持たせる制御も有効と思われます。

さらに国際的な協力や政策の連携が重要となります。特に、経済産業省が2023年3月4日に開催したアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)閣僚会合では、アジアの脱炭素の重要性、アジア・ゼロエミッション共同体構想及び日本の具体的な取組に関して ①「脱炭素」と「エネルギー安全保障」との両立を図ること、②「経済成長」を実現しながら、「脱炭素」を進めること、③カーボンニュートラルに向けた道筋は、各国の実情に応じた「多様かつ現実的」なものであるべきこと、という3つの共通認識を含む共同声明が合意され、「アジア・ゼロエミッション共同体」(アジア・ゼロエミッション共同体構想(AZEC: Asia Zero Emissions Community Concept))が枠組みとして立ち上げられました。これにより効果的で現実的なフレームワークでありエネルギー効率化、再エネ、系統連系、天然ガス、バイオマス、水素・アンモニア利用、CCUS等の技術から優先度の高い技術を特定することになります。再生可能エネルギーの技術移転や投資の促進が行われることが期待されます。

各地域での取り組みも重要です。2021年6月に「国・地方脱炭素実現会議」において地域脱炭素ロードマップが発表されて、地域として脱炭素先行100ヶ所を選定し、2030年度には実行するとしています。これは1人1人が主体となって今ある技術を活用し、再エネ等の地域資源を最大限活用することで地方創生に貢献することを意図しています。

尚、2022年8月24日の内閣官房のGX実行会議 第2回 資料1「日本のエネルギーの安定供給の再構築 」によると、再エネ政策の今後の進め方は以下のとおりです。再生可能エネルギーのポテンシャルの最大活用がキーとなっています。次世代ネットワークの構築では北海道等の再エネポテンシャルを活用するための北海道~本州間の海底直流送電の整備(200万kW新設)され、東西の更なる連系に向けた50/60Hz変換設備の増強(210→300万kW(2027年度))、2022年度中に策定予定のマスタープランに基づく系統整備(約3.8~4.8兆円:中間整理試算)が行わる計画です。その後、2023年3月に策定されたマスタープランのベースシナリオでは投資額約6.0~7.0兆円と試算されました。

調整力の確保として定置用蓄電池の導入加速、長期脱炭素電源オークションにより、蓄電池、揚水、水素等の脱炭素電源に対する投資を促す仕組みの早期具体化を目指します。余剰再エネ等を活用した水電解装置による国産水素の製造を進めます。再エネ技術におけるイノベーションも進められ、国産 次世代型太陽電池(ペロブスカイト/屋根や壁面などの有効活用)により、実証(2023~)から社会実装(2025~)さらに早期に大規模活用を目指します。洋上風力はセントラル方式導入による案件組成を目指し、2030年:10GW、2040年:30-45GWを目標としています。

▼寄稿いただいた長山 浩章 教授のHPはこちら 京都大学大学院総合生存学館 長山浩章

[1] 令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)第1部 エネルギーをめぐる状況と主な対策 第2章 2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題と取組 第3節 2050年カーボンニュートラルに向けた我が国の課題と取組

[2] 資源エネルギー庁(2022年3月23日)「もっと知りたい!エネルギー基本計画④ 再生可能エネルギー(4)豊富な資源をもとに開発が加速する地熱発電」, https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energykihonkeikaku2021_kaisetu04.html(2023年6月10日閲覧)

[3] 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第108号)

附則 第一条「この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000108

[4] U.S. Energy Information Administration (EIA) “International Energy Statistics, Electricity generation”, 2023年3月11日データ取得

[5] 日本法令索引「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」、https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000139715 (2023年6月10日閲覧)

[6] 資源エネルギー庁(2016年7月29日)「『電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行規則の一部を改正する省令』について」、 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/kaisei_syorei20160729.pdf

[7] 事業用太陽光発電案件では3年以内、住宅用太陽光発電案件では1年以内

[8] 内閣府 沖縄総合事務局 広報誌 群星 2022年5・6月号「特集3:再エネ特措法が改正されました」、https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Soumu/muribushi/saisin/20220506/0506tokusyu3.pdf

[9] 資源エネルギー庁(2021年10月)「エネルギー基本計画の概要」、 https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022005/20211022005-2.pdf

[10] 需給調整市場への販売は、導入バッテリーの容量のうち上下3%はSonnen社が自由に使える、という契約に合意することで行われる。二次予備力として入札し、それによる利益はコミュニティに入る。