SDGs 大学プロジェクト × University of Shizuoka.

目次

静岡県立大学の紹介

静岡県立大学は、静岡県静岡市駿河区に位置する公立大学で、県立3大学(静岡薬科大学、静岡女子大学、静岡女子短期大学)が改組・統合し、1987年に開学しました。現在では5学部9学科と大学院を有し、幅広い教育を行っています。

本学は、学生生活の質を重視することを理念の1つとしており、学生に寄り添った教育を提供しています。国際的な活動にも取り組んでおり、海外大学との交流や留学生の受け入れを積極的に行っています。また、本学は「県民の誇りとなる価値ある大学」を目指して、日々の教育研究活動に取り組むとともに、地域との密接な連携を通じて、社会に貢献することを重視しています。

2019年には「静岡県立大学SDGs宣言」を行い、地球規模の課題であるSDGsに対して意識を高め、積極的な取り組みを行っています。

SDGs推進に取り組んだきっかけ

国や日本学術会議、他大学においてSDGsに関連する啓発活動や学生支援、地域連携活動が行われるようになってきた中で、本学においてもSDGsを意識した取り組みが必要であると感じるようになりました。

また、当時の静岡県や静岡市、他のいくつかの市町でもSDGsの活動が広まっていた時期であり、地域レベルでのSDGs活動が盛んに行われていたことも、私たちのSDGsへの取り組みを後押ししました。

2019年11月には、当時の鬼頭宏学長の主導で「静岡県立大学SDGs宣言」を行い、2020年4月にSDGsイニシアティブ推進委員会が設立されました。

静岡県立大学SDGs宣言の内容は以下のとおりです。(一部抜粋)

静岡県立大学では、SDGsが誓う「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、人材の育成を通じ、また、知の探求を通じて、地域をつくり、地域をむすび、そして、未来へつないでいくことを使命として、全力をもって取り組んでいくことを宣言します。

引用元:静岡県立大学SDGs宣言

私自身は専門が農学や環境科学であるため、SDGsの重要性を理解していましたが、以前は学内でSDGsについて認識を共有することが難しく、苦労しました。このSDGs宣言により、SDGsが全学的な目標となり、学生や教職員を巻き込み、地域との連携を強化して、SDGsの活動を積極的に進めることができるようになりました。

しかし、SDGs宣言を受けて様々な活動を企画していた矢先、新型コロナウイルスの影響で、直ちに活動を開始することが難しくなってしまいました。そこで、SDGsイニシアティブ推進委員会では、5学部及び短期大学部の教員が講師を務めるオンライン連続講義「コロナ後のSDGs的世界」を12回にわたって行い、意識改革を図りました。この試みは、初めての全学的なSDGsに関する取り組みでした。

SDGs施策の内容

私が委員長に就任した2021年4月当時、本学ホームページに記載されていたSDGsに関する内容は、SDGs宣言、オンライン連続講義、各部局の取り組みの3つでしたが、その後、SDGs現地見学会、高等学校との連携活動、FD活動など、周囲を巻き込む新たな活動を増やすとともに、情報発信の重要性を認識し、学生団体や附属機関の取り組みを掲載するなどして、ホームページを充実させました。

新たな取り組みとして2022年度から実施している「SDGs現地見学会」は、他の大学ではあまり行われていない取り組みだと思います。この見学会は、本学の学生・教職員が、環境問題や再生可能エネルギーの取り組み、中山間地域の活性化に取り組んでいる人々の活動を、現地を訪問して見学するものです。

静岡県では、「静岡の茶草場農法」と「静岡水わさびの伝統栽培」の2つが世界農業遺産に認定されています。2022年度には、学生・教職員から幅広い参加のもと、これらの伝統的な栽培方法の現地見学会を行い、非常に好評でした。また、リニア新幹線工事に関連して静岡県の水の問題に対する理解を深めるため、大井川にある利水施設の見学も行いました。

この活動の魅力は、様々な背景を持つ学生・教職員などが幅広く参加できる点で、実際の活動を現地で目にすることで、SDGs達成に向けた意識改善につながっていると確信しています。2023年度も3回の現地見学会を予定しています。

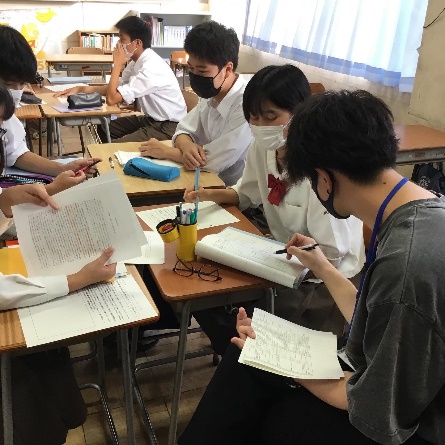

「高等学校との連携活動」は、静岡県内の高校が行うSDGsに関する教育活動に協力するため、本学の学生及び教員を高校に派遣し、学習方法や研究方法について高校生の学習サポートをするものです。

2021年度と2022年度は、20名を超える学生が高校生の学習サポートに参加しました。参加する学生にとっても、SDGsに関する新しい見方や認識を得る機会となるとともに、高校生にアドバイスすることで自分たちの意識改革にもつながり、よい関係を築くことができています。2023年度も約20名の学生が参加し、高校生の学習サポートを行う予定です。

また、SDGsに対する意識が低い教職員も少なくなかったため、FD(Faculty Development)活動として学内でSDGsに関する講演会を開催し、全学的な意識向上を図りました。さらに、教職員と学生を対象に、様々な学部の教員が話題提供をして意見交換したり、SDGsに関する活動を行っている方から話を聞く「SDGsサロン」を開催し、SDGs推進に向けた活動を展開しています。

新科目「SDGs概論」の開講

私が委員長になってから、全学共通科目として新たに「SDGs概論」を開講しました。この科目は、各学部の教員15名が自身のSDGsに関わる研究について講義する内容で、定員150名と多めに設定して開催しています。この講義を通して、SDGsに興味を持ち、意識を向上させる学生が増えている状況です。

最近入学してきた学生は、高校でSDGsを学んだり、自主的に学習してきた経験がある人が多いため、学生全体のSDGsに対する意識が変わってきていることを実感しています。

一方、2年生以上の学生の中には、SDGsについて全く学んでこなかった学生も多いので、そういった学生に対して、SDGsに関われるような仕掛けを作ることができるよう努力しています。その理由の1つとして、就職活動において、CSR(企業の社会的責任)に関連してSDGsの話題が出てくることも予想されるからです。そのため私たちは、SDGsに関する取り組みにできるだけ参加してほしいと、学生に話しています。

SDGsイニシアティブ推進委員会

SDGsイニシアティブ推進委員会のメンバーのうち、各種取り組みを企画・推進する運営委員会は約10名の教員で構成しています。基本的には、自分たちが先頭に立ってSDGsを推進するというよりも、本学の学生・教職員がSDGsに関わりやすくなる仕組みを作ることに力を注いでいます。

全学をあげてゴミ拾いをするような活動をしている大学もあると思いますが、本学のSDGsイニシアティブ推進委員会は、そういった直接的な活動ではなく、SDGsの活動を促進させる仕組み作りや、SDGsに関連する問題を身近に感じてもらうための情報提供が重要だと考え、活動しています。

例えば、私たちが行っている附属機関の取り組みの紹介についても、しっかりとした背景があります。どの大学にも、○○センターなどの附属機関がたくさんありますが、実はこれらの機関がSDGsに関してあまり意識を持っていないことが多いと感じていました。それは本学でも同じであったため、各附属機関に記事の執筆を依頼し、自分たちがSDGsのどの部分に関わりを持っているのか、目標などを改めて再認識してもらうことで、SDGsへの理解を深めてもらうきっかけとしました。

他にも、先ほど紹介したように、FD講演会を通じたSDGsの意識向上や、SDGsサロンでの意見交換、勉強会などでSDGsを推進しています。

さらに、コロナ禍で意気消沈していた学生たちを元気づけるために、SDGsに関わる活動をしている学生団体をホームページで紹介することも行いました。

例えば、本学の「環境サークルCO-CO」という学生団体では、静岡の里山で竹林が広がりすぎてしまう問題の解決に力を注いでいます。プラスチック製品の普及により竹製品が作られなくなり、竹が伐採されずに他の山まで侵食してしまう事態が深刻化していますが、学生たちは、竹の伐採を手伝ったり、竹の有効活用法を紹介するなどして、問題解決に取り組んでいます。

2022年度からは、SDGsイニシアティブ推進委員会で、学生団体に対してSDGs達成や普及啓発活動に必要な物品を提供する支援制度を設けており、学生によるSDGsの活動が促進されています。

SDGs活動に対する学生の反応

これまで紹介した、SDGs現地見学会、高等学校との連携活動、SDGsサロンなどの取り組みは、いずれも学生が参加できる活動であり、学生にSDGsを身近に感じてもらえるように努めています。

SDGsの活動に参加した学生の反応や意見は、非常に興味深いものでした。どの学生も口を揃えて「SDGsについてあまりよく理解していなかった」と言うのです。先ほど紹介した、世界農業遺産が静岡県にあることを知らない学生も多かったのですが、それを知って保全に努めようと意欲を持った学生もいました。

現代は情報が簡単に入手でき、スマートフォンやパソコンを通じて現場の写真を見ることができますが、一方で、問題が起きている現場に直接足を運んで、雰囲気を感じ、現地の人との対話を通じてより深い理解を得ることは、SDGs推進において非常に重要だと私は考えています。そのため、SDGs現地見学会をはじめとした活動を、今後も継続して実施していきたいと思っています。

これらの活動は、学生たちの意識改革や関心の向上に貢献できる活動であり、学外での経験が学内での学習にもプラスの影響を与えると信じています。

今後の施策

「SDGsネイティブ」と呼ばれる世代はSDGsに対する意識が高く、本学でも2022年度に入学した学生によって立ち上げられた「SDGs同好会」というサークルもあります。

彼らは既に意識が高いため、私たちが用意したSDGsの仕組みを積極的に活用してSDGsの活動に参加しています。私たちの役割の1つは、このようなSDGsネイティブをどんどん後押しすることです。

また、現在在学している学生の中には、SDGsに馴染みのない学生もいますので、彼らに対してもSDGsを知ってもらう仕組みや仕掛けを作り、SDGsに関心を持ってもらうよう活動を行う予定です。

高校生へのメッセージ

静岡県は、SDGsに関わる多様な問題を抱えながらも、多くの資源や技術を持ち、未来に向けて持続可能なまちづくりに取り組める地域です。静岡県立大学で、ぜひ私たちと勉強し、SDGsに関わるいろいろな活動に参加してみませんか?